Молога — затопленный город в Ярославской области России, часто называемый «Русской Атлантидой» из-за его трагической судьбы. Располагавшийся при слиянии рек Молога и Волга, в 32 км от Рыбинска и 120 км от Ярославля, город был полностью погружён под воду в 1941–1947 годах в результате создания Рыбинского водохранилища для строительства Рыбинской ГЭС. Сегодня остатки Мологи находятся на дне водохранилища, но при низком уровне воды фундаменты зданий и улицы иногда появляются над поверхностью, привлекая туристов и исследователей. Молога — символ утраченного наследия, с богатой историей, уходящей корнями в XII век, и уникальным культурным значением.

Молога — один из древнейших городов Верхнего Поволжья, упоминаемый в

летописях с XII века. Его история связана с торговыми путями, княжескими

уделами и развитием русской государственности.

Ранние упоминания:

Название реки Мологи впервые встречается в

летописи 1149 года, когда киевский князь Изяслав Мстиславич сжёг сёла по

Волге до Мологи во время войны с Юрием Долгоруким. Предполагается, что

разлив рек застал воюющих в районе будущего города, что указывает на его

стратегическое расположение.

В XII веке Молога была поселением при

устье реки, важным для водных путей. Легенда гласит, что князь Михаил

привёз в Мологу икону Тихвинской Божией Матери, ставшую святыней

Афанасьевского монастыря, что подчёркивает раннее значение города.

Средневековье:

В XIII веке Молога входила в Ростовское княжество,

затем в Ярославское. В 1321 году она стала центром самостоятельного

Мологского княжества. После присоединения к Московскому княжеству при

Иване III (конец XV века) местные князья переехали в Москву, став

известными как роды Прозоровских и Шаховских.

В конце XV века в

Мологу перенесли ярмарку из Холопьего Городка (55 км севернее), что

превратило город в крупный торговый центр на пути из Азии в Европу.

XVII–XVIII века:

В XVII веке к Мологе приписали село Горькая Соль

(13 км вверх по реке Мологе). Через город проходил Петербургский

почтовый тракт, связывавший Москву и Санкт-Петербург.

В 1777 году, в

ходе реформы Екатерины II, Молога получила статус уездного города

Ярославского наместничества. 31 августа 1778 года был утверждён герб:

серебряный щит с третью, занятой гербом наместничества (медведь с

секирой), и двумя третями с земляным валом в лазоревом поле,

символизирующим укрепления.

XIX–начало XX века:

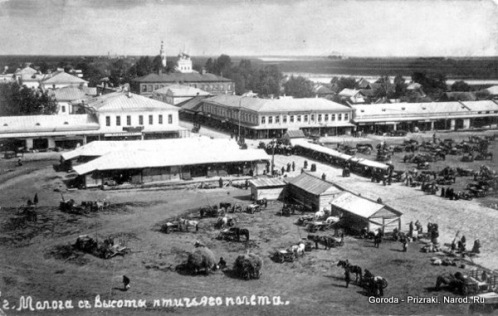

К началу XX

века Молога насчитывала около 900 домов и 5000–7000 жителей. Город был

центром торговли, рыболовства и молочного производства, славившегося

благодаря заливным лугам Молого-Шекснинского междуречья.

В 1895 году

в Мологе работало 11 заводов (кирпичный, клееваренный, костемольный,

винокуренный, химический для ягодных экстрактов и др.), порт, банк,

почта, телеграф, земская больница, глазная лечебница, аптека,

библиотеки, училища, гимназии и одна из первых в России гимнастических

школ.

Климат был сухим, эпидемий не отмечалось. Бедные получали

помощь через богадельни и столовую.

Молога располагалась на песчаной возвышенности у слияния рек Молога и

Волга, на правом берегу Мологи и левом берегу Волги, в 32 км от Рыбинска

и 120 км от Ярославля. Сегодня её территория входит в Рыбинский район

Ярославской области, под водами Рыбинского водохранилища, в 5 км

восточнее острова Святовский Мох и 3 км севернее створа Бабьи Горы —

судоходных щитов. Координаты: 58°11.98′ с.ш., 38°26.47′ в.д.

Реки:

Молога: Ширина у города — 277 м, глубина — 3–11 м.

Волга:

Ширина — до 530 м, глубина — 2–9 м.

Ручей Копь вытекал из озера

Святое (диаметр 2,5 км, к западу от города) и впадал в реку Мологу.

Ландшафт: Ровная песчаная возвышенность обеспечивала защиту от разливов.

Заливные луга и дубовая роща — самая северная в России — создавали

уникальную экосистему.

Климат: Умеренно-континентальный, с сухим

воздухом, мягкой зимой (январь: −10 °C) и тёплым летом (июль: +18 °C).

Весенние разливы рек обогащали луга илом, способствуя сельскому

хозяйству.

Молога была компактным, но хорошо организованным городом с развитой

инфраструктурой для своего времени.

Религиозные сооружения:

Воскресенский собор: Главный храм города, каменный, с величественной

архитектурой.

Богоявленский собор: Второй крупный собор, центр

духовной жизни.

Церкви: Воскресенская, Воздвиженская, Всехсвятская —

деревянные и каменные, украшенные иконами и росписями.

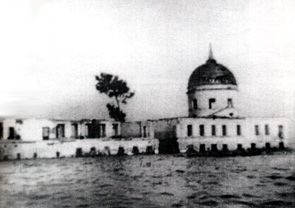

Афанасьевский

монастырь: Женский монастырь близ города, основанный в XIV веке, хранил

чудотворную икону Тихвинской Божией Матери.

Гражданская

архитектура:

Центральная торговая площадь с 200 магазинами и лавками

(1 магазин на 9 домов).

Ратуша, каменные и деревянные дома, многие с

мезонинами.

Почтово-телеграфное отделение, банк, кинотеатр.

Земская больница, глазная лечебница, дезинфекционная камера, аптека.

Образование и культура:

Училища, церковно-приходские школы,

мужская и женская гимназии.

Гимнастическая школа — одна из первых в

России.

Библиотеки и читальни.

Промышленность:

11 заводов,

включая кирпичный, химический (ягодные экстракты), костемольный,

клееваренный, винокуренный.

Порт для торговли рыбой и

сельхозпродукцией.

Природа: Заливные луга производили до 33 000 пудов

масла ежегодно. Дубовая роща и рыбные богатства (осётр, стерлядь)

поставлялись ко двору императора.

Молога была процветающим торговым центром благодаря расположению на

водных путях и плодородным землям.

Торговля:

Ярмарки

привлекали купцов из России и Европы. Город торговал рыбой, молочными

продуктами, сеном и изделиями местных заводов.

Петербургский тракт

обеспечивал связь с крупными городами.

Рыболовство: Десятая часть

домов принадлежала рыбакам. Осётр и стерлядь поставлялись в Петербург.

Сельское хозяйство: Заливные луга давали сено и молоко высшего качества,

что делало Мологу центром молочного производства.

Население: К началу

XX века — 5000–7000 человек, с высоким уровнем дохода и стабильным

приростом. Бедные получали помощь через благотворительные учреждения.

Известные уроженцы:

Графы Мусины-Пушкины, владевшие имениями

Иловна и Борисоглеб. Алексей Иванович Мусин-Пушкин нашёл «Слово о полку

Игореве» в Ярославле.

Создание Рыбинского водохранилища стало крупнейшей техногенной

катастрофой для Мологи и окрестных земель.

Решение о

строительстве:

В сентябре 1935 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли

постановление о строительстве Рыбинской и Угличской ГЭС в рамках плана

«Большая Волга». Водохранилище должно было затопить 2500 км², включая

Мологу и 700 сёл, с подпорным уровнем 98 м.

Цель: обеспечение

электроэнергией Москвы, навигации и орошения.

Переселение:

Переселение началось весной 1937 года и длилось четыре года. Из Мологи и

окрестностей переселили около 150 000 человек.

Жителей (6100 в 1941

году) переселяли в Рыбинск, Ярославль и посёлок Слип, который

планировался как «Новая Молога», но неплодородные земли и нехватка

работы сделали его непригодным.

По официальным данным, 294 человека

отказались покидать дома и, предположительно, утонули. Однако историки

считают, что утонуть было невозможно, так как водохранилище наполнялось

постепенно в течение 4 лет (1941–1947).

Затопление:

13 апреля

1941 года плотина была перекрыта, и воды рек Мологи и Шексны начали

затапливать город. Полное заполнение завершилось к 1947 году.

Под

воду ушли Молога, три монастыря, десятки церквей, сотни археологических

памятников, заливные луга и пастбища. Частично затоплены города

Пошехонье, Весьегонск, Мышкин и Брейтово.

Последствия:

Утрачены уникальные экосистемы и культурное наследие. Рыбинское

водохранилище, прозванное «рукотворным морем», стало крупнейшим в Европе

на тот момент.

Переселённые мологжане столкнулись с бедностью и

потерей идентичности.

Молога остаётся под водой, но её руины периодически появляются при

низком уровне водохранилища, особенно в засушливые годы.

Остатки

города:

При уровне воды ниже нормы (например, в 2014 и 2021 годах)

видны фундаменты домов, дороги, стены церквей и остатки причала южнее

города. В 2014 году город «вышел» из воды почти полностью, позволив

рассмотреть планировку.

Фотограф Дарья Глухова в 2021 году

запечатлела оголённые участки с чёткими основаниями зданий, что вызвало

широкий резонанс.

На месте Мологи установлен чёрный буй с надписью

«М-1» — единственный маркер бывшего города.

Музей Мологского

края:

В 1995 году в Рыбинске, в здании бывшей часовни Афанасьевского

монастыря, открыт единственный в мире музей, посвящённый Мологе (ул.

Преображенская, д. 6а). Коллекция включает фотографии, предметы быта,

документы и макет города.

Отзывы посетителей подчёркивают душевность

музея и энтузиазм хранителей, несмотря на его небольшой размер.

Традиции мологжан:

С 1960-х годов потомки жителей собираются каждую

вторую субботу августа у водохранилища, чтобы почтить память города.

Традиция началась в 1972 году и продолжается, привлекая сотни людей.

Встречи включают молитвы, возложение цветов и экскурсии на катерах к

местам, где видны руины.

Молога — объект паломничества и экотуризма, несмотря на отсутствие

физического города.

Как добраться:

Из Рыбинска: 32 км до

берега Рыбинского водохранилища (трасса Р104, 40 минут на машине).

Катера отправляются от причалов Рыбинска.

Из Ярославля: 120 км по

трассе Р151 (около 2 часов).

Координаты: 58°11.98′ с.ш., 38°26.47′

в.д.

Общественный транспорт: Автобусы из Ярославля или Рыбинска до

посёлка Глебово, далее на такси или катере.

Экскурсии:

Туры по

Рыбинскому водохранилищу организуются из Рыбинска (например, через

«Ярославские путешествия» или «Палео-тур»). Стоимость — от 3000 рублей

за человека.

Водные экскурсии позволяют увидеть руины при низком

уровне воды (июль–август). Дайверы, такие как Денис и Анна

(документальный фильм 2011 года), исследуют подводные остатки.

Посещение Музея Мологского края в Рыбинске — обязательная часть

программ. Часы работы: вт–вс, 10:00–17:00, вход — около 150 рублей.

Советы:

Лучшее время для посещения — август, когда уровень воды

минимален.

Возьмите бинокль для наблюдения с катера и тёплую одежду,

так как на воде прохладно.

Уважайте память мологжан: избегайте сбора

артефактов на оголённых участках.

Молога стала символом утраты исторического наследия ради

индустриальных амбиций. Её сравнивают с мифическими городами —

Атлантидой и градом Китежем — из-за внезапного исчезновения под водой.

В искусстве:

Документальный фильм «Молога. Русская Атлантида»

(2011, реж. Николай Викторов) рассказывает о судьбе города через истории

дайверов и потомков мологжан.

Фотографии Дарьи Глуховой (2021) и

старые снимки начала XX века вдохновляют художников и писателей.

В памяти:

Молога ассоциируется с жертвами советской модернизации.

Историк Василий Ключевский сравнил затопление с «поворотом народной

жизни с исторического русла».

Ежегодные встречи мологжан поддерживают

связь поколений и привлекают внимание к сохранению памяти.

Мифы:

Существует легенда, что 294 жителя утонули, отказавшись уехать, но это,

вероятно, преувеличение, так как затопление было постепенным.

Некоторые верят, что колокола затопленных церквей иногда слышны под

водой, усиливая мистический образ города.

Туристы называют Мологу «трогательной и печальной историей»,

подчёркивая эмоциональное воздействие экскурсий.

Музей Мологского

края хвалят за душевность и энтузиазм сотрудников, хотя он «очень

маленький».

Посетители водохранилища отмечают «жутковатое»

впечатление от руин, сравнивая их с апокалиптическими картинами.